磁石のS極・N極の力を実験で体感!砂鉄と方位磁針で磁力線を可視化し、磁界のふしぎと仕組みをわかりやすく解説。自由研究にもおすすめ!

磁石を近づけると鉄が引き寄せられたり、方位磁針が動いたりするのはなぜでしょうか?

この記事では、S極・N極が生み出す“見えない力”を、実験を通してわかりやすく解説します。棒磁石と鉄粉を使って磁力線を可視化したり、方位磁針で磁界の向きを確認したりすることで、磁石のしくみが体験的に理解できます。理科の自由研究にもぴったりな内容で、子どもから大人まで楽しめる科学の世界へ案内します。

磁石が持つ“S極・N極の力”とは何か

磁石は、目に見えない「磁力(じりょく)」という力を持っています。

この力は、磁石の両端――**S極(南極)とN極(北極)**に特に強くはたらきます。

S極とN極はいつもセットで存在し、磁石をどんなに小さく割っても、必ず「S極とN極」が対になって現れます。

ここがポイント

- S極とN極は「反対の極同士は引き合い」「同じ極同士は反発」する。

- 地球そのものも巨大な磁石のように、**地磁気(ちじき)**を持っている。

- 方位磁針のN極が北を向くのは、地球の磁界の影響を受けているため。

【磁石の極と力の向き】

N極 → → → S極

↑ 反発(N-N) 引き合う(N-S) 反発(S-S) ↓

磁石の基本原理:S極とN極の定義と仕組み

磁石の力は、電子(でんし)の流れやスピンと呼ばれる微小な運動から生まれています。

磁石の内部では、たくさんの原子の電子が同じ方向を向くことで、全体として強い磁界(磁場)が作られます。

わかりやすく言うと…

- N極(North Pole):方位磁針の北を指す側

- S極(South Pole):方位磁針の南を指す側

- 磁力はN極からS極へ向かって流れるように働いている

具体例

たとえば、棒磁石を机に置き、周りに**砂鉄(さてつ)**をまくと、

砂鉄がきれいな曲線を描いて並びます。これは、**磁力線(じりょくせん)**と呼ばれる目に見えない力の通り道です。

鉄を近づけたときの反応から見る磁石の力の発現

磁石に鉄を近づけると、鉄が引き寄せられます。これは、磁石の磁界が鉄の中の電子に影響を与え、

鉄自体が一時的に**磁化(じか)**されるためです。

実験の具体例:

- 棒磁石を立てて机に固定する。

- 鉄くぎ・安全ピン・クリップなどを近づける。

- 磁石にくっついた鉄が、さらに他の鉄を引き寄せる「連鎖」が起こる。

このように、磁石の力は**接触していなくても空間を通じて伝わる(非接触の力)**という特徴を持っています。

知っておきたいポイント:

- 鉄・ニッケル・コバルトなどは磁化しやすい。

- アルミや銅は磁石に引き寄せられない。

- 磁石の極の強さは、素材や温度によっても変化する。

磁化のしくみ

| 物質の種類 | 磁石に引き寄せられる? | 特徴 |

|---|---|---|

| 鉄 | ○ | 磁化しやすく、磁気をよく通す |

| ニッケル | ○ | 強い磁性を持つ |

| 銅 | × | 非磁性体で影響を受けにくい |

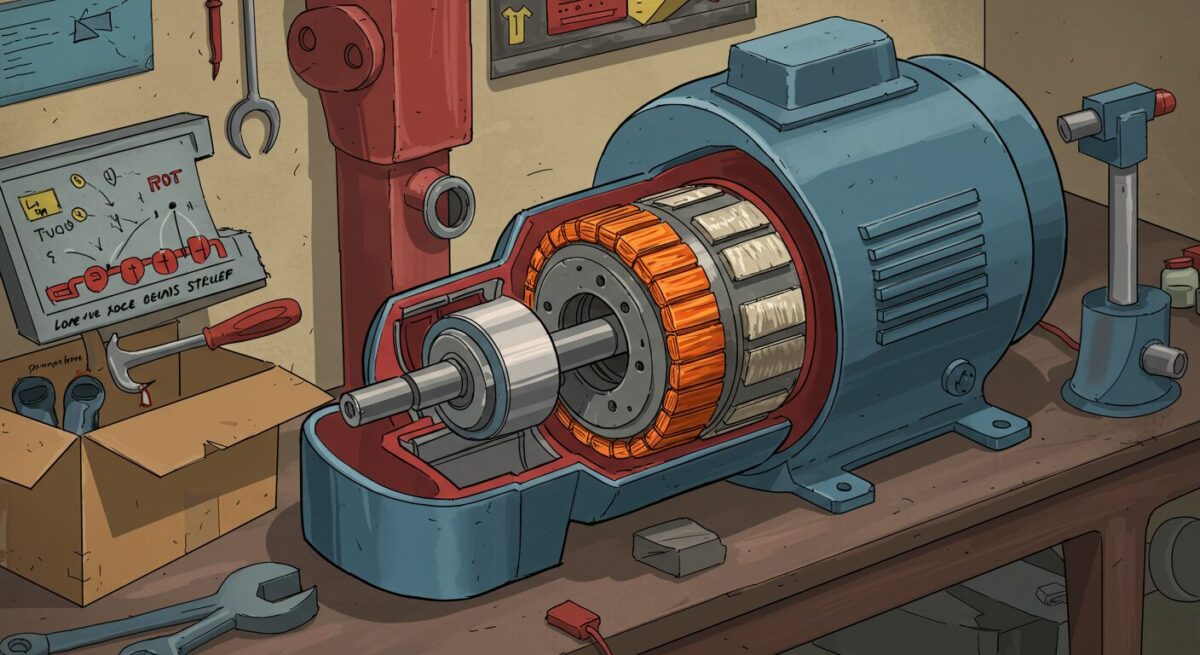

磁石とコイルの関係:電磁誘導のはたらきをやさしく解説

磁石と電気には、密接な関係があります。

磁石をコイル(導線をぐるぐる巻いたもの)に近づけたり離したりすると、コイルの中に電流が流れます。

これを**電磁誘導(でんじゆうどう)**と呼び、発電機の基本原理です。

実験の例:

- コイルにLEDをつなぎ、棒磁石を近づけると、瞬間的に光る。

- 磁石を速く動かすほど、強い電流が流れる。

💡 ポイント整理

- 磁界の変化 → 電流が発生(誘導電流)

- コイルの巻き数を増やすと、電流が強くなる。

- 向きを変えると、電流の方向も逆になる。

【図表でイメージ】

[磁石のN極 → コイルに近づける]

↓

コイルに電流が流れる → LED点灯

磁石の強さ比較実験:磁力はどのように測れるのか?

磁石の強さは、目で見て判断するのが難しいため、簡単な方法で比較実験をします。

簡単な比較方法:

- 同じ重さの鉄クリップを用意する。

- それぞれの磁石で何個くっつくかを調べる。

- 多く持ち上げられた方が磁力が強い。

もう少し正確に測るなら:

- **ばねばかり(スプリングスケール)**を使って、引き離すときの力を測定。

- **磁力計(ガウスメーター)**で磁束密度を数値化する。

実験結果例

| 磁石の種類 | くっついたクリップの数 | 相対磁力(目安) |

|---|---|---|

| ネオジム磁石 | 12個 | 強い(★★★★★) |

| フェライト磁石 | 5個 | 中程度(★★★☆☆) |

| 棒磁石(学習用) | 3個 | 弱い(★★☆☆☆) |

💡まとめポイント:

- 磁力は磁石の材質と形で変わる。

- 温度が上がると磁力は弱まる(キュリー温度)。

- 実験では条件をそろえることで正しい比較ができる。

方位磁針で確かめる磁界と磁力線の可視化

磁石の力は「磁界(じかい)」という目に見えない空間の中ではたらいています。

この磁界の向きや流れを確かめるのに最も便利な道具が**方位磁針(コンパス)**です。

針がいつも北を指すのは、地球が大きな磁石のようにN極とS極を持っているからです。

でも、磁石のそばに置くと――針は地磁気ではなく、磁石の作る磁界の方向に反応します。

方位磁針を使った観察では、磁力線の流れを“見える化”できるのがポイントです。

方位磁針の動きが示す「磁界の向き」──N極が指す意味とは?

方位磁針の赤い針(N極側)は、磁界の向きを教えてくれる重要な手がかりです。

磁界の方向とは、**磁力線が流れる向き(N極→S極)**のこと。

磁石の周りに方位磁針を置くと、針の向きが変わりながら並ぶ様子が見られます。

これは磁力線の道筋を「針の動き」で表しているのです。

💡 ポイントまとめ

- 方位磁針の赤い針(N極)は、**磁界の方向(N→S)**を指す。

- 磁石のそばでは、地磁気よりも磁石の磁界が優先される。

- 磁力線の密度が高いほど、針の向きの変化が大きくなる。

【方位磁針の向きと磁力線の関係】

N極 →→→→→ S極

↑ ↑ ↑ ↑

磁力線の流れに沿って方位磁針の針が整列

具体的な観察例

棒磁石のまわりに5~6個の方位磁針を円状に並べると、

針がきれいに曲線を描くように向きを変えます。

これこそが「磁力線の形」をそのまま表したものです。

磁石の周囲での方位磁針の向き変化から学ぶ磁力線の流れ

磁石の中心から外側に向けて、方位磁針を少しずつ動かしていくと、

針の向きがカーブを描くように変わっていくことが分かります。

これは、磁力線がまっすぐではなく、N極から外へ出てS極へ戻るように流れているからです。

学べること:

- 磁力線は、磁石の内部をS→N、外部をN→Sへ流れる「閉じた輪」になっている。

- N極付近では針が外向き、S極付近では内向きに傾く。

- 磁石を2本並べると、**反発(N-N・S-S)や引き合い(N-S)**の磁界干渉が観察できる。

実験例:

- 机の上に紙を敷き、棒磁石を中央に置く。

- 方位磁針を1cmずつずらして配置。

- 方位磁針の針の向きを鉛筆で印をつけていく。

- 点をつないでいくと、磁力線のカーブが可視化できる。

【磁力線の流れ】

N極 →→→→→→ S極

↖︎ ↙︎

↖︎ ↙︎

S←──N(内部)

鉄を介した磁界変化の観察:なぜ鉄板や鉄くぎで実験するのか?

磁石の磁界は、空気よりも**鉄などの磁性体(じせいたい)**の中を通りやすくなります。

そのため、磁石の下に鉄板を置いたり、鉄くぎを近づけたりすると、磁界の形が変化します。

これを観察することで、磁力の伝わり方や磁界の集中を学ぶことができます。

実験例:

- 棒磁石の下に鉄板を敷くと、砂鉄の集まり方が変わり、磁力線が“吸い込まれる”ように見える。

- 鉄くぎを近づけると、くぎの先端に磁界が集中して砂鉄が立ち上がる。

💡 ポイント整理:

- 鉄は磁力を**よく通す性質(透磁率が高い)**を持つ。

- 鉄板やくぎを使うと、磁界が「集まる場所」と「弱まる場所」がはっきり見える。

- 電磁石やモーターでも、鉄心を入れることで磁力を強くできる。

鉄の影響による磁界の変化

| 条件 | 磁力線の特徴 | 観察のポイント |

|---|---|---|

| 空気中 | ゆるやかで広がる | 全体的に均一 |

| 鉄板あり | 線が密集し、中心に集中 | 磁力が強まる |

| 鉄くぎ使用 | 先端に集中し、先細りの形 | 吸着力が強くなる |

磁力線を“見える化”する方法:鉄粉・磁性液体・コンパス実験の比較

磁力線は目で見えないものですが、さまざまな方法で“見える化”できます。

それぞれの方法には特徴があり、目的に応じて使い分けると理解が深まります。

比較一覧表

| 方法 | 準備のしやすさ | 見え方の特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 鉄粉法 | ★★★★★ | 磁力線の形がはっきり見える | 振動で形が崩れやすい |

| 磁性液体法 | ★★★☆☆ | 立体的に磁力の強さがわかる | 手や衣服に付かないよう注意 |

| コンパス法 | ★★★★☆ | 針の向きから流れを理解できる | 細かい位置合わせが必要 |

実践アドバイス:

- 学校や家庭の自由研究には鉄粉法+コンパス法の併用がおすすめ。

- 写真撮影をして、磁力線の形をレポートにまとめると◎。

- 磁性液体を使う場合は、手袋と新聞紙を敷いて安全に行う。

【比較】

[鉄粉法]:平面に模様が現れる

[磁性液体法]:立体的に山ができる

[コンパス法]:針が磁力線に沿って整列

方位磁針で磁界を“見る”面白さ

方位磁針や鉄粉を使うと、磁石の力が目に見える科学の形として現れます。

単なる道具ではなく、「磁力線という見えない現象を読み取るセンサー」だと考えると、

観察そのものがもっと楽しくなります。

家庭や学校でできるS極・N極の力を使った簡単実験

磁石の力は、少しの工夫で家庭や学校でも手軽に観察できます。

ここでは、S極とN極のはたらき・磁力線の見え方・電磁石の原理などを、身近な道具で楽しく学ぶ方法を紹介します。

特別な装置は不要で、方位磁針・砂鉄・電池などがあれば十分です。

小学生の自由研究や理科授業の体験学習にもおすすめです。

必要な材料一覧(磁石・鉄片・方位磁針・砂鉄など)と安全上のポイント

実験に必要な主な材料

| 材料 | 用途 | 備考 |

|---|---|---|

| 棒磁石(2本) | S極・N極の観察、磁力線実験 | 学校教材用のものが安全 |

| 砂鉄(または鉄粉) | 磁力線の可視化 | 新聞紙を敷いて使用 |

| 方位磁針(3~5個) | 磁界の向きを確認 | 100円ショップでも購入可 |

| 鉄片・クリップ・釘 | 磁力の伝わり方観察 | 形や大きさを変えて比較 |

| コイル(導線を巻いたもの) | 電磁誘導・電磁石実験用 | 絶縁被膜付き銅線を使用 |

| 乾電池・スイッチ | 電流を流すため | 使用後は外すこと |

| セロハンテープ・紙コップ | 実験台・絶縁補助 | 磁石が転がらないよう固定 |

安全上の注意点:

- 砂鉄は指先でこすらないようにしましょう(細かい鉄粉が皮膚に入る危険があります)。

- 電池を使う実験は、長時間通電しないこと(導線が熱くなるため)。

- 磁石をパソコン・スマホ・時計などに近づけない。

- 使用後は手洗い・片づけをしっかり行う。

実験手順ステップバイステップ:磁力線の観察から電磁誘導まで

磁石の力を観察するには、「見える化」することが大切です。

以下のステップで順番に体験してみましょう。

🧲 ステップ1:磁力線を観察しよう(砂鉄法):

- 棒磁石を白い紙の下に置く。

- 上から砂鉄を軽くまく。

- 紙を軽くトントンとたたくと、**磁力線の形(N極→S極の曲線)**が浮かび上がる。

【図解イメージ】

N極 →→→→→ S極

砂鉄が線状に並び、力の流れを表す

⚙️ ステップ2:方位磁針で磁界の方向を確かめる:

- 磁石のまわりに方位磁針を円状に置く。

- 各針の向きを観察して、ノートに矢印で記録する。

- 針の流れをつなげると、磁力線の向きが見える。

🧩 ポイント

- 磁力線はN極から出てS極に入る。

- 磁力線の密集している部分=磁力が強い部分。

⚡ ステップ3:電磁誘導を体験しよう:

- コイルにLEDライトをつなぐ。

- 棒磁石を近づけたり離したりする。

- 瞬間的にLEDが光れば、電磁誘導が起きている証拠。

💡 解説

- 磁界が変化するとコイル内に電流が発生する。

- これは発電機や自転車ライトと同じ原理。

磁力の強弱と距離の関係を確かめる方法

磁力は距離が離れるほど弱くなります。

この性質を確認する簡単な実験を行いましょう。

実験のやり方:

- 磁石を机に固定し、クリップを1cmずつ離して並べる。

- どの位置まで引き寄せられるかを観察する。

- 磁石の種類を変えて比較すると違いがよく分かる。

結果のまとめ

| 距離(cm) | くっついた? | 磁力の強さ(目安) |

|---|---|---|

| 1 | ○ | 強い(★★★★★) |

| 2 | ○ | やや強い(★★★★☆) |

| 3 | △ | 弱い(★★☆☆☆) |

| 5 | × | ほとんど感じない |

💡 まとめポイント

- 距離が2倍になると、磁力は急激に弱まる。

- 強い磁石ほど、遠くからでも引き寄せる力が働く。

- 材質(ネオジム・フェライト)で結果が異なる。

【グラフイメージ】

磁力の強さ ↑

│●

│ ●

│ ●

│ ●

└────────→ 距離(cm)

1 3 5

電流と磁界の関係:電磁石の作り方と実験結果の分析

磁石だけでなく、**電流(でんりゅう)を流すことで磁界を作ることができます。

これが電磁石(でんじしゃく)**です。

電磁石はスイッチで磁力をON/OFFできるため、リレーやモーターにも使われています。

🧲 電磁石の作り方:

- 鉄くぎにエナメル線(銅線)を50回ほど巻く。

- 導線の端を乾電池につなぐ(+と-)。

- 鉄くぎが磁石のようにクリップを引き寄せたら成功!

注意

- 通電は短時間にする(発熱防止)。

- 電流の向きを逆にすると、磁極(N・S)が入れ替わる。

実験結果例

| 巻き数 | くっついたクリップの数 | 磁力の強さ |

|---|---|---|

| 20回 | 2個 | 弱い |

| 50回 | 5個 | 中程度 |

| 100回 | 9個 | 強い |

💡 ポイントまとめ:

- 電流が流れる導線のまわりに磁界が発生する。

- コイルの巻き数・電流の大きさで磁力が変化する。

- 鉄心(鉄くぎ)を使うと磁界が集中して強くなる。

【図解イメージ】

乾電池 → コイル(鉄くぎ) → クリップ吸着

電流の方向が変わると → N極とS極も逆転!

身近な実験から“見えない力”を感じよう

S極とN極の力は、磁石だけでなく電気にも深く関係しています。

磁力線を見たり、電流で磁界を作ったりすることで、

私たちの身のまわりの電気製品や発電のしくみを実感的に学ぶことができます。

「見えない力」を“見える形”で確かめる――それが理科実験の一番の面白さです。

磁石・鉄・方位磁針を用いた実験から学べる理科的ポイント

磁石の実験を通して見えてくるのは、「力は目に見えないけれど確かに存在する」ということです。

とくに磁石・鉄・方位磁針を使うと、磁界(じかい)・磁力線・磁性といった理科の基本概念を体験的に理解できます。

ここでは、それぞれの関係と応用をやさしく解説します。

磁石と鉄の相互作用:なぜ鉄は磁石に引き寄せられるか?

磁石が鉄を引き寄せるのは、鉄の中の**電子のスピン(微小な磁石の向き)**が、外からの磁界によって整列するためです。

この現象を「磁化(じか)」と呼び、鉄そのものが一時的に磁石のようにふるまうのです。

🧲 実験で確かめてみよう:

- 棒磁石を立てて固定する。

- 鉄くぎ・安全ピン・クリップを近づける。

- 一度くっついた鉄くぎで別のピンを引き上げられるか試してみる。

➡ これで「磁力が鉄に伝わる(磁気誘導)」ことが実感できます。

💡 要点まとめ:

- 鉄は磁界の影響で一時的に磁石になる。

- この作用を「磁気誘導」と呼ぶ。

- 鉄の種類によって磁化の強さや持続時間が異なる。

金属の磁性比較

| 金属 | 磁石に引き寄せられる? | 特徴 |

|---|---|---|

| 鉄 | ○ | 強い磁性を持つ代表的な金属 |

| ニッケル | ○ | 家電製品の磁気部品に多用 |

| コバルト | ○ | 永久磁石にも使われる |

| 銅・アルミ | × | 非磁性体で磁界に影響されにくい |

方位磁針が地磁気だけでなく磁石・鉄の影響を受ける理由

方位磁針は地球のN極(北)を指すように作られています。

しかし磁石の近くに置くと、針が地磁気ではなく磁石の磁界に反応して動きます。

また、磁石に近い場所に鉄の塊や鉄の板があると、その磁界の形も変化します。

実験で観察してみよう

- 方位磁針を机の上に置き、針が北を向くことを確認。

- 磁石をゆっくり近づけて針の向きが変わる様子を観察。

- 磁石の間に鉄板をはさむと、針の反応が弱くなるのを確認。

💡 ポイント整理:

- 方位磁針は、**周囲の磁界の合成(地磁気+磁石の磁界)**に反応する。

- 鉄の存在で磁界の形がゆがむことがある。

- 地球そのものも巨大な磁石であり、磁界の方向を保っている。

豆知識:

方位磁針が北を指すのは、実は地球の北極が磁気的にはS極だからです。

磁石のN極が“北”を指すのは、このためです。

【図解イメージ】

地磁気:S(北極) ←── N(南極)

磁石: N極 →→→ S極

方位磁針:2つの磁界が合成され、針がわずかに傾く

磁力線の意味と教科書で出る「N極からS極へ」の解説を深掘り

教科書では「磁力線はN極から出てS極に入る」と説明されています。

この表現は、磁界の方向と強さを視覚的に理解するための約束です。

🔍 磁力線とは?

磁力線は、磁石の力が空間にどのように広がっているかを表す「見えない線」です。

線が密なほど磁力が強く、広がるほど弱くなります。

例で理解しよう:

- 棒磁石の下に白い紙を置き、砂鉄をまく。

- 紙を軽くたたくと、N極からS極へカーブを描くような模様が現れる。

- これが磁力線の形です。

要点まとめ:

- 磁力線はN極から出てS極に入るように描く。

- 線の向きは「磁界の方向」、線の密度は「磁界の強さ」を示す。

- 実際の磁界は線ではなく、三次元的な空間全体に広がっている。

【磁力線の模式図】

N極 →→→→→ S極

↖︎ ↙︎

↖︎ ↙︎

S←──N(内部)磁界の重なり合いを観察する:複数の磁石を使った応用実験

磁界は、1つの磁石だけでなく複数の磁石があると重なり合って変化します。

これを「磁界の干渉(かんしょう)」といい、磁石同士の力の関係を理解するのに最適な実験です。

実験のやり方:

- 机に白い紙を敷き、棒磁石を2本平行に並べる。

- 上から砂鉄をまき、模様を観察する。

- 並べ方を変えて(N-N、N-S)それぞれの違いを比べる。

結果の比較表

| 配置 | 磁力線の特徴 | 力の関係 |

|---|---|---|

| N極-N極 | 中央に線が交わらず、反発して広がる | 反発(離れる力) |

| S極-S極 | N-Nと同様に反発 | 反発(離れる力) |

| N極-S極 | 線が中央でつながり、密集 | 引き合う力 |

ここでの学び:

- 磁界は単独ではなく合成される。

- 磁力線が交差しないのは、力が方向性をもつため。

- モーターやリニアモーターカーのしくみは、この磁界の重なり合いを応用している。

【磁界の重なり合い】

N極→→→ ←←←S極 (引き合うと線がつながる)

N極→→→ →→→N極 (反発すると線が広がる)

磁界のふるまいを「目で見て理解する」

磁石・鉄・方位磁針を使った観察は、

「磁界は形を変える」「重なり合う」「方向を持つ」という3つの重要な性質を実感できる学びです。

これを理解すると、モーター・スピーカー・発電機といった身近な装置の仕組みも見えてきます。

磁石のふるまいをただ“観察する”だけでなく、**“考える科学実験”**として発展させてみましょう。

磁石の応用と発展テーマを探る

磁石は単なる“くっつく道具”ではなく、電気や機械の動きを支える重要なエネルギー源でもあります。

ここでは、磁石がどのようにモーターや発電機に使われているのか、また家庭の中でどんな製品に応用されているのかを見ていきましょう。

さらに、実際にできる簡単な発電実験や、永久磁石と電磁石の違いも紹介します。

電磁石・モーター・発電機に活かされる磁石の力

電気と磁石は深い関係にあります。

電流を流すと磁界が生まれ(電磁石)、その磁界を動かすことで電流を生み出す(発電機)ことができます。

この仕組みは、私たちの身近な家電や交通システムに欠かせません。

磁石の力が活かされる装置

| 装置名 | 磁石の役割 | 主な仕組み |

|---|---|---|

| 電磁石 | 電流で磁力をON/OFF | コイルに電流を流すと磁界が発生 |

| モーター | 回転力を生み出す | 磁石とコイルの反発・吸引力で回転 |

| 発電機 | 電気を作る | 磁界を変化させて電流を発生させる |

🧲 ポイント:

- 電流と磁界は互いに影響し合う(電磁誘導の法則)。

- コイルと磁石を動かすことで「電気⇔運動エネルギー」を変換できる。

- この原理は、電車や風力発電などにも応用されている。

【電気と磁石の関係】

電流 → 磁界発生(電磁石) → 運動(モーター)

運動 → 磁界変化 → 電流発生(発電機)

身近な磁石製品(スピーカー・ドア・冷蔵庫マグネットなど)の仕組み

磁石は私たちの生活のあらゆる場所で使われています。

ここでは代表的な磁石製品と、その中で磁力がどんな働きをしているかを紹介します。

🏠 家庭で見られる磁石の応用例

| 製品 | 磁石の役割 | ポイント |

|---|---|---|

| スピーカー | 音を出すための振動板を動かす | コイルと永久磁石が反発・吸引して音を発生 |

| 冷蔵庫マグネット | 扉をしっかり閉める | ゴムに埋め込まれた磁石が金属面に密着 |

| ドアストッパー | 扉を固定する | 磁力で一定の位置に保持 |

| スマホケース | フタの開閉を固定 | 小型磁石が使われている |

| ICカードゲート | 磁気ストリップでデータを読み取り | 磁性体に情報が記録されている |

解説:

- 磁石は「くっつける力」だけでなく「動かす力」「情報を伝える力」にも使われている。

- スピーカーは電磁誘導を応用し、電気信号を振動(音)に変換している。

- 家庭用品から音響機器まで、磁石は**“見えないサポート役”**として活躍している。

【図解イメージ】

[スピーカー断面]

電流 → コイルの磁力変化 → 永久磁石との反発 → 振動板が動いて音が出る

磁石とコイルを組み合わせた発電のしくみをミニ実験で体験

電気を作る「発電機」も、基本は磁石とコイルの組み合わせです。

この原理を使えば、簡単な材料で発電を体験できます。

準備するもの:

- 棒磁石(できれば強力なネオジム磁石)

- 細いエナメル線(1〜2m)

- 透明ストローまたはボビン(コイルの芯)

- 小型LEDライト(赤または緑が反応しやすい)

実験手順:

- エナメル線をボビンに100回ほど巻いてコイルを作る。

- 両端の被膜を削ってLEDの端子につなぐ。

- コイルの中に磁石をすばやく出し入れする。

→ LEDが一瞬光れば、磁界の変化で電流が生まれた証拠です!

💡 学べるポイント

- 磁石を動かすスピードが速いほど、電流が強くなる。

- コイルの巻き数を増やすと、発電量も増加。

- 実際の発電所でも、この仕組みを大型化して電力を生み出している。

【発電の原理】

磁石を動かす ↓

コイルの磁界が変化 ↓

導線に電流が流れる(電磁誘導)

永久磁石と電磁石の違いを実感する応用実験

「磁石」といっても、**ずっと磁力を保つもの(永久磁石)**と、**電流を流したときだけ磁力を持つもの(電磁石)**があります。

この2つの違いを実験で確かめると、磁石の応用範囲がより広く理解できます。

🧲 実験内容:

- **永久磁石(棒磁石)**でクリップを引き寄せ、常に磁力があることを確認。

- **電磁石(鉄くぎ+コイル)**を作り、スイッチON/OFFで磁力の変化を観察。

- ONのときだけ吸着することを確認し、磁力が“電気の力”で生まれていることを学ぶ。

比較表:永久磁石と電磁石

| 特徴 | 永久磁石 | 電磁石 |

|---|---|---|

| 磁力の有無 | 常に磁力あり | 電流が流れたときだけ発生 |

| 強さの調整 | できない | 電流の大きさや巻き数で調整可能 |

| 主な材料 | ネオジム、フェライトなど | 鉄心+導線+電源 |

| 主な用途 | スピーカー、モーター、磁気カード | クレーン、リレー、電車のブレーキなど |

💡 応用例とポイント:

- 工場の電磁クレーンは、スイッチひとつで鉄くずを持ち上げ・離す。

- モーターは、永久磁石と電磁石を組み合わせて回転を生み出す。

- 電気を使う磁石=操作できる磁力というのが大きな特徴。

【永久磁石と電磁石の違い】

永久磁石:N極→S極(常に磁界あり)

電磁石:スイッチON=磁界発生/OFF=磁界消失

磁石の力は未来を動かすエネルギー

磁石の応用は、音を出すスピーカーから電気を生む発電機、そしてリニアモーターカーまで幅広く使われています。

電気と磁石が生み出す力の関係を理解することで、エネルギー変換の仕組みや再生可能エネルギー技術にもつながる学びになります。

「S極・N極の力」を入り口に、身の回りの電気製品を観察してみると、

磁石の働きがいかに多くの場面で“見えない力”として支えているかに気づくはずです。

自由研究・授業で使えるまとめと発展学習

磁石の力や磁力線の観察実験は、学校の授業だけでなく自由研究にも最適なテーマです。

「見えない力を見える形にする」ことで、科学の楽しさや不思議さを体験できます。

ここでは、実験結果をわかりやすくまとめる方法と、次の学びへ発展させるアイデアを紹介します。

実験結果を整理する磁力線マップの描き方

実験を終えたら、観察した磁力線(じりょくせん)の流れを「磁力線マップ」としてまとめましょう。

マップ化することで、磁界の形や磁力の強弱がひと目でわかります。

磁力線マップの作り方ステップ:

- 白い用紙に磁石の位置を描く(N極・S極を明記)

- 方位磁針で測った針の向きを小さな矢印で記入

- 矢印をなめらかな線でつなげて、磁力線の流れを描く

- 線が密な場所=磁力が強い場所を色や線の太さで表す

【磁力線マップの例】

N極 →→→→→ S極

↖︎ ↙︎

↖︎ ↙︎

S←──N(内部)線が密=強い磁力、線が疎=弱い磁力

💡 ポイント:

- 方位磁針を動かす間隔は1cm程度にすると精度が高い。

- 同じ条件で2回測定して再現性を確認すると信頼性が上がる。

- 色鉛筆でN極側を赤、S極側を青に塗ると見やすい。

自由研究のまとめ方と発表アイデア(グラフ・写真・考察の書き方)

自由研究では、ただ結果を書くのではなく、**「なぜそうなったのか」**を考えることが大切です。

観察した内容を整理して、見る人に伝わる形で発表してみましょう。

まとめの構成例

| 項目 | 内容のポイント |

|---|---|

| ① テーマ | 例:「S極・N極の力を調べよう」「磁力線を見える化してみよう」 |

| ② 目的 | なぜこの実験をしたのか(きっかけ・疑問) |

| ③ 方法 | 材料・手順・安全に注意した点を具体的に書く |

| ④ 結果 | 表・グラフ・写真でわかりやすく整理する |

| ⑤ 考察 | 結果から気づいたこと・理由を自分の言葉で説明 |

| ⑥ まとめ | 今後の課題や気づきを簡潔に述べる |

発表アイデア

- 実験中の様子をスマホで写真撮影して、変化の過程を記録する。

- 砂鉄の模様や方位磁針の向きを比較できるように並べて貼る。

- 結果を棒グラフや折れ線グラフで整理すると、磁力の強弱が見やすい。

- タイトルは「見えない力を見た!」など、読む人の興味を引く表現に。

【磁力の強さを棒グラフで表した図】

磁力の強さ(クリップ数)

│■■■■■■ ネオジム磁石(強い)

│■■■ フェライト磁石(中)

│■ 棒磁石(弱い)

└──────────────

磁石の種類

考察のコツ:

- 「予想と違った結果」も立派な発見。

- 「どうしてそうなったのか?」を自分の仮説で説明すると印象が良い。

- 最後に「次に試したいこと」を書くと研究が発展的に見える。

学習の発展テーマ:「磁石×電気」「地磁気」「宇宙の磁場」へ広げよう

磁石の学びは、実は宇宙や地球の仕組みにもつながっています。

ここでは、さらに理解を深めるための発展テーマを3つ紹介します。

発展テーマ①:磁石 × 電気 〜モーターと発電機の世界〜

- 電流が磁界を作る → モーターやリニアモーターカーに応用。

- 磁界の変化が電流を生む → 発電の基本原理。

- 家庭の扇風機・電動自転車・洗濯機にも磁石が関係しています。

【電磁誘導のイメージ】

磁石を動かす → コイルに電流が発生 → 電気エネルギー誕生!

発展テーマ②:地磁気 〜地球そのものが巨大な磁石〜:

- 地球の中心には鉄やニッケルを含む金属があり、これが流動して地磁気を作っている。

- 方位磁針が北を指すのは、地球が「S極(磁気的)」を北に持っているため。

- 地磁気はオーロラや動物の渡りなどにも影響を与えている。

豆知識

| 現象 | 地磁気との関係 |

|---|---|

| オーロラ | 太陽風と地磁気がぶつかって発光 |

| 渡り鳥の飛行 | 地磁気を感じ取って方向を決める |

| コンパスのずれ | 地磁気の強さが場所で異なるため |

発展テーマ③:宇宙の磁場 〜銀河や太陽にも磁石の力〜:

- 太陽や惑星にも「磁場」があり、太陽フレアや黒点活動を引き起こす。

- 銀河全体も磁場を持ち、宇宙線の流れを変える働きがある。

- これらの研究は、地球の環境や通信システムの保護にも役立っている。

【宇宙の磁場のイメージ】

[銀河の中心] → 強い磁場 → 宇宙線の方向がカーブする

[太陽の磁場] → 太陽風を制御し、地球にオーロラを発生

学びを「観察 → 理解 → 応用」へ:

- 磁石の実験から始まり、地球や宇宙まで発展できるのが理科の魅力。

- 小さな実験からでも「世界の仕組み」を考えるきっかけになる。

- ぜひ、**「次は何を確かめたいか?」**を考えて、自分だけの研究を続けてみましょう。

発展学習のおすすめテーマ例

| 分野 | 次のステップテーマ | 学べること |

|---|---|---|

| 電気と磁石 | モーターを作ってみよう | 電流と運動エネルギーの関係 |

| 地球科学 | 方位磁針で地磁気マップ作り | 地球の磁場分布の理解 |

| 宇宙科学 | 太陽フレアと磁場の研究 | 宇宙と地球環境の関係 |

この章では、学んだことを「自分の言葉でまとめる力」と「新しいテーマへ広げる力」の両方を養うことを目的としています。

磁石の実験を通して、科学の世界がどんどん広がっていく楽しさを感じてください。

磁石の力を理解すると見える“目に見えない世界”

磁石の実験を通して、私たちは目には見えない「磁界(じかい)」の存在を体験的に理解できます。

砂鉄や方位磁針を使った観察から、磁力線の流れを「見える化」することで、

自然の中にある見えない力が、どのように働いているのかがわかってきました。

この章では、これまでの学びを振り返りながら、磁石が教えてくれる“科学の見方”をまとめます。

実験でわかったS極・N極の力の正体

S極とN極は、それぞれ異なる向きの磁界の流れを持ち、

引き合ったり、反発したりする性質によって磁石の力を作り出しています。

実験で磁力線を観察すると、S極とN極の間には方向性と対称性があることがわかります。

実験で得られた気づき:

- 磁力線はN極から出てS極に入る流れを持つ。

- 同じ極(N-N・S-S)では磁力線が交わらず、反発の力がはたらく。

- 異なる極(N-S)では線がつながり、引き合う力が強くなる。

- 磁力線の密度が高い部分ほど、磁力が強いことを確認できる。

【S極・N極の力の模式図】

N極 →→→→→ S極

↑ 引き合う ↑

S極 ←←←←← N極

(線が集まる場所=力が強い)

具体的な学びの例:

- 砂鉄実験で見えた「線のつながり」が、磁力の方向を表している。

- 方位磁針の針の動きは、目に見えない磁界の流れを“見える形”にしてくれる。

- 磁石の力は、空気中や紙をはさんでも働く「非接触の力」である。

磁石のS極・N極を観察しよう!砂鉄で見える磁力線の形

磁石・鉄・方位磁針から学ぶ科学の面白さ

磁石を使った実験は、単に現象を観察するだけでなく、考える理科の入口でもあります。

磁石と鉄、そして方位磁針を使うと、目に見えない法則や自然の仕組みが少しずつ見えてきます。

科学の面白さを感じるポイント:

- 「どうしてこうなるのだろう?」という疑問が、新しい実験のきっかけになる。

- 同じ実験でも、磁石の種類・温度・距離を変えると結果が変わる。

- 小さな観察から、地球や宇宙の大きな現象(地磁気・オーロラ)へつながる。

科学的思考の広がり

| 実験内容 | 学べること | 発展先のテーマ |

|---|---|---|

| 磁石と鉄の引き合い | 物質の性質・磁化 | 磁性材料の研究 |

| 方位磁針の動き | 地磁気の働き | 地球の磁場観測 |

| コイルでの発電 | 電磁誘導の仕組み | 発電機や送電技術 |

まとめのヒント:

- 理科実験は「失敗してもOK」。なぜそうなったのかを考えることが成長につながる。

- 結果よりも**過程(観察・予想・比較・考察)**を大切にしよう。

- 日常の中に“科学”を見つけると、身の回りがもっと面白く感じられる。

【磁石がつなぐ科学の世界】

磁石 → 鉄 → 方位磁針

↓ ↓

電流・磁界 → 地磁気・発電 → 宇宙の磁場

次に挑戦したい実験テーマ:電磁波・モーター・リニアの世界へ

磁石の力を理解したら、次は動く磁石=電磁波・モーター・リニアモーターカーなどの応用分野に挑戦してみましょう。

これらはすべて、**磁界と電流の関係(電磁誘導)**をもとに動いています。

発展テーマ①:電磁波のしくみを観察しよう

- 電磁波は、電場と磁場が交互に変化しながら進む波。

- ラジオ・Wi-Fi・電子レンジなど、すべて電磁波の応用。

- 実験例:アルミホイルとラジオを使って電波の遮断を体験。

【電磁波の伝わり方】

電場 ↑ 磁場 → 電場 ↑ 磁場 →

波の進む方向 →

発展テーマ②:モーターの回転を作る:

- 電流を流すと磁界が生まれ、永久磁石との間に反発と引力が生じる。

- この力を利用して回転を生み出すのがモーター。

- 実験例:エナメル線コイルと乾電池で簡単モーターを作ってみよう。

【コイルモーターの原理図】

磁石N極 → コイル → 磁石S極

↑ 反発・吸引 ↓

回転運動が生まれる

発展テーマ③:リニアモーターカーの磁力浮上を再現:

- リニアモーターカーは電磁石で浮かせ、推進力で進む仕組み。

- コイルに順番に電流を流すことで、磁界の方向を変え、車体を前に押し出す。

- 実験例:磁石とアルミレールで簡易リニア模型を作り、浮上を観察。

【リニアモーターのしくみ】

[コイル1 ON] → 引き寄せる

[コイル2 ON] → 押し出す

磁石の極性を切り替えて進む

未来の科学へつながる磁石の世界:

- 磁石の力は、電気・機械・交通・宇宙など幅広い分野で活躍している。

- 実験で学んだ「N極とS極の力」は、未来技術の基礎になる。

- 次は、自分の手で“未来の磁力実験”を考えてみよう!

次に挑戦したいおすすめテーマ

| テーマ | 内容 | 学べること |

|---|---|---|

| 電磁波 | Wi-Fi・電波の通り方 | エネルギーの伝わり方 |

| モーター | コイルの回転 | 磁界と力の関係 |

| リニア浮上 | 電磁石の制御 | 次世代交通技術の基礎 |

磁石の力が教えてくれる「見えない世界」

S極とN極の引き合いから始まる小さな現象は、実は電気・地球・宇宙にまで広がる大きな法則です。

磁石の力を知ることで、自然界の秩序やエネルギーの流れが少しずつ見えてきます。

これからも、「なぜ?」「どうして?」という疑問を大切にして、

見えない世界を自分の目で確かめる“科学探検”を続けてみましょう。

【磁石の学びの広がり】

実験 → 理解 → 応用 → 発展

(磁石)→(電気)→(エネルギー)→(未来技術)

電磁石の仕組みとモーターの原理をやさしく解説

リニアモーターカーの浮上原理を図で理解しよう」

まとめ

磁石のS極とN極がつくる力は、目に見えない磁力線によって説明できます。方位磁針や鉄粉を使った実験を通して、磁界の向きや磁石の強さを体感することで、磁石のふしぎをより深く理解できます。家庭や学校での観察実験は、科学の楽しさを実感できる絶好のチャンスです。