太陽と物の位置関係で変わる影の仕組みを実験で解明!光の性質や影の動きを体感しながら学べる観察方法を紹介します。

太陽の光を浴びて生まれる「影」。私たちの身の回りにいつもあるこの現象には、太陽の位置と物体の関係という科学的な仕組みが隠れています。本記事では、光がまっすぐ進む性質や、太陽の高さによって変わる影の長さ・向きを、実際の観察を通してわかりやすく解説します。家庭や学校でできる簡単な実験から、自由研究に応用できる観察方法まで、子どもも大人も楽しく学べる「光と影の体験学習」をご紹介します。

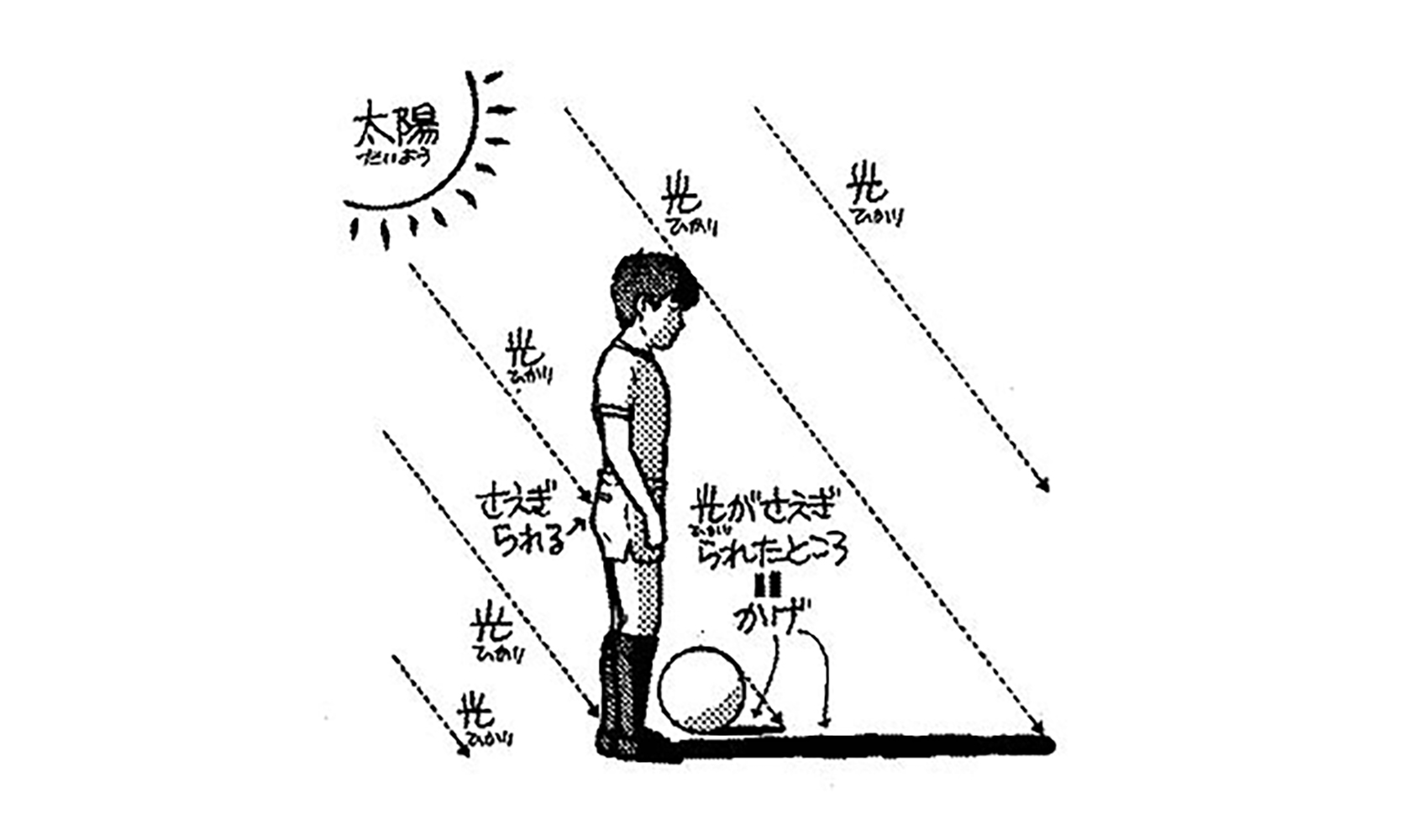

影はなぜできる?光と太陽・物体の関係

影(かげ)は、光が物に当たってできる“光の届かない部分”です。

太陽の光は、私たちの生活を照らすだけでなく、物の形を地面に写し出します。

この「光と物体の関係」を理解することが、影の仕組みを知る第一歩です。

太陽の光はまっすぐ進む性質をもっており、その途中に物体があると光が遮られます。

すると、光が届かない部分に暗い形ができます。これが“影”です。

影の観察では、太陽の位置や角度によって影の形や長さが変わることも重要なポイントです。

次の章では、光の性質や影ができる理由を、やさしく順を追って説明していきましょう。

光の性質:まっすぐ進む性質が影を生む

光には「直進する」という性質があります。

この性質があるからこそ、影ははっきりと形を持って現れます。

太陽や懐中電灯などの光源から放たれた光は、空気や水などを通るときも基本的にはまっすぐ進みます。

たとえば、夜に壁に向かって懐中電灯を照らすと、手や物の影が壁に映りますね。

これは、光が途中で遮られ、遮られた部分に光が届かないからです。

💡ポイントまとめ

- 光は「直進する性質」がある。

- 光を遮る物体があると、その後ろに影ができる。

- 光源(太陽・ランプ・懐中電灯など)と物体の距離が影の大きさに影響する。

「光の直進と影の関係図」

(左に太陽、右に物体、矢印で光の進む方向→物体の後ろに影ができる様子を図示)

物体が光を遮る仕組み—遮蔽(しゃへい)とは?

影ができるのは、物体が光を“遮る(しゃへい)”からです。

この「遮蔽(しゃへい)」とは、光を通さない物が光をさえぎる現象を指します。

透明なガラスや水のように光を通すものでは影ができにくく、

紙や木、金属のように光を通さないものほど、くっきりした影が生まれます。

💡家庭でできる観察例

- ガラスコップや透明なプラスチックを光にかざす

- 白い紙や段ボールを同じ位置に置く

- できた影の「濃さ」を比べてみる

この観察で、光を通す・通さない物質の違いを体験できます。

影の濃さは、物体の性質(透過率)と光の強さによって変わることも確認できるでしょう。

「遮蔽による影の濃さ比較表」

| 材料 | 光を通す度合い | 影の濃さ |

|---|---|---|

| ガラス | 通す | 薄い影 |

| 紙 | 少し通す | 中くらいの影 |

| 木・金属 | 通さない | 濃い影 |

太陽の位置と光の角度が影の“長さ・向き”を左右する

太陽の位置(高さ)や角度が変わると、影の長さや向きも変化します。

朝や夕方は太陽が低い位置にあるため、影は長く伸びます。

一方、昼ごろ太陽が真上にくると、光がほぼ垂直に当たり、影は短くなります。

これは「太陽光の角度」と「物体の高さ」の関係で説明できます。

💡実際の観察で見える変化

- 朝:影は西向きで長い

- 昼:影は短く、ほとんど真下にできる

- 夕方:影は東向きで再び長くなる

影の向きは常に太陽の反対側にできます。

この関係を理解すると、影を見るだけで太陽の位置や方位を推測できるようになります。

📊 図表例:「太陽の高さと影の長さの関係図」

(朝:太陽低→長い影、昼:高→短い影、夕方:低→再び長い影)

実験で体感しよう:紙・ペットボトルで影を作ってみる

身近な材料で、太陽と影の関係を確かめることができます。

白い紙、ペットボトル、定規、ペン、そして時計を用意しましょう。

🔬実験手順

- 晴れた日に、地面に白い紙を敷く。

- ペットボトルを紙の中央に立てる。

- 影の先端に印をつけ、時刻を記録。

- 1〜2時間ごとに影の位置と長さを観察。

💡観察のポイント

- 影が時間とともに回転し、短くなったり長くなったりする。

- 影の方向は東から西へと移動する。

- 太陽の動き(地球の自転)と影の変化が連動している。

📊 図表例:「影の長さ変化グラフ」

(縦軸=影の長さ、横軸=時間。昼に向かって短くなり、夕方に再び長くなる曲線)

太陽と物体の位置体験ワーク:影の変化を観察する

太陽の動きにあわせて、影の長さや方向がどのように変化するかを実際に観察してみましょう。

紙とペットボトル、定規、ペンがあれば、誰でも簡単に太陽の位置と影の関係を体験できます。

観察を通して、太陽の高さと光の角度が影の変化を生むことを体で理解できるでしょう。

実際の観察では、朝・昼・夕の3つの時間帯で記録をとるのがおすすめです。

それぞれの影を比べることで、太陽の位置の違いが明確に見えてきます。

📊 「太陽の高さと影の長さの関係図」

(朝:太陽低→長い影、昼:高→短い影、夕方:低→再び長い影)

朝・昼・夕で変わる太陽の高さと影の動き

太陽は朝に東から昇り、昼ごろ南の高い位置に達し、夕方には西に沈みます。

この動きにあわせて、地面にできる影の向きと長さも変わります。

- 朝:太陽が低く、影は西向きに長く伸びる

- 昼:太陽が真上近くになり、影は短くなる

- 夕方:太陽が再び低くなり、影は東向きに長く伸びる

この変化を紙の上に印をつけて追っていくと、影が“時計の針”のように動くことが分かります。

つまり、影は太陽の動きを地上に映す自然の時計なのです。

📊 「影の長さ変化グラフ」

(縦軸=影の長さ、横軸=時間。昼に向かって短くなり、夕方に再び長くなる曲線)

物体の向き・高さを変えて影がどう変わるか体感

次に、物体の「高さ」や「角度」を変えると影がどのように変わるか観察してみましょう。

たとえば、ペットボトルや棒の長さを変えると、影の長さも比例して変化します。

また、同じ太陽の光でも物体の傾きによって影の形が変わることにも気づくはずです。

💡観察ポイント

- 高い物ほど影も長くなる(光の角度が同じでも)

- 倒した物体は影が広がって形が変わる

- 影の輪郭は光の強さや角度でくっきり・ぼやけたりする

📊 「高さと影の関係比較図」

(3本の棒を描き、左から低・中・高で影の長さの違いを示す)

影が最も短くなる時間帯・なぜそれが起きる?

1日の中で影がいちばん短くなるのは、太陽が最も高く上がる時間帯、つまり南中(なんちゅう)時刻です。

このとき、太陽光は地面にほぼ垂直に差し込むため、影は真下近くにできて短くなります。

ただし、「正午=南中」とは限りません。地域によって太陽が南に来る時刻が少しずつ違うからです。

日本では、東日本ほど早く、西日本ほど遅くなります。

💡要点

- 太陽が真上近くにある時間=影が最も短くなる

- 南中時刻は正午前後で地域によって差がある

- 影がほぼ真北にできるのが南中の目印

📊 「太陽の位置と影の短さ比較図」

(太陽の高さを矢印で示し、真上のときに影が最短になることを視覚化)

影から方位(東・西・南・北)を読み取る方法

影を使って方位を知ることもできます。

太陽は必ず東から昇り、西に沈みます。そのため、影は常に太陽の反対側にできます。

この性質を利用すると、方位(東・西・南・北)を簡単に調べることができます。

🧭やり方(棒1本で方位を知る方法)

- 棒を地面に立て、影の先に印をつける(最初の印)

- 15〜30分後、影が動いたら再び先端に印をつける(2つ目の印)

- 2つの印を線で結ぶと、それがほぼ「東西」の方向

- 2つの印の右手側が「南」、左手側が「北」

この観察で、影は地球の自転と太陽の見かけの動きを示していることが実感できます。

理科だけでなく、防災や自然観察にも役立つ知識です。

📊「棒と影を使った方位の見つけ方」

(棒の影の動きを矢印で示し、東西線を描く図)

💬 まとめポイント

- 太陽の高さと角度で影の長さ・方向が変わる

- 朝と夕方は影が長く、昼は短い

- 南中時刻では影が最も短くなる

- 影の向きを観察することで方位を知ることができる

家庭・学校でできる影実験&観察ポイント

影の観察や実験は、特別な道具を使わなくても家庭や学校で簡単に行うことができます。

太陽の光を利用し、身のまわりの物で影の形や長さの変化を確かめることで、

**「光の性質」や「太陽の動き」**を体験的に学ぶことができます。

観察の目的を「影の長さ」「影の向き」「影の濃さ」などに分けて行うと、より理解が深まります。

安全に行うための注意点や、記録の取り方、自由研究に発展できるアイデアも合わせて紹介します。

用意するもの・観察時の注意点(安全な太陽観察)

太陽の観察では、直接太陽を見ないことが一番大切です。

光が非常に強いため、目を痛める危険があります。

安全に観察するためには、影の変化を「地面で」確認するようにしましょう。

🔧用意するもの

- 白い紙(影が見やすい)

- 棒またはペットボトル(影を作るため)

- ペン・定規(影の位置と長さを記録)

- 時計(時間をメモ)

⚠観察の注意点

- 太陽を直接見ない

- 夏は帽子をかぶり、日差し対策をする

- 風で紙が飛ばないように重しをのせる

📊 「安全な観察の手順イラスト」

(白い紙と棒、影の先に印をつけて観察する様子を図示)

曇り・雨・屋内光源の場合はどうなる?影が薄くなる理由

晴れの日と曇りの日では、影の見え方が大きく変わります。

曇りや雨の日は、太陽の光が雲にさえぎられ、**光がいろいろな方向に散らばる(拡散光)**ため、影がぼんやりと薄くなります。

室内で照明を使った場合も同じです。蛍光灯やLEDライトは、太陽より近くにある「面光源」なので、

影が複数できたり、輪郭がはっきりしなかったりします。

💡実験の工夫

- 晴天と曇天で影を比較して写真を撮る

- 懐中電灯を使って、光源の距離と影の濃さを変えてみる

- 光源の位置を変えて、影の方向の違いを観察

📊「晴天・曇天・室内光の影比較図」

(太陽・雲・ライトのアイコンと、影の濃さ・形の違いを並べた図)

観察記録の付け方:影の長さ・向き・物体・時刻をメモしよう

観察をするだけでなく、**「いつ・どんな条件で」**という記録を残すことで、

太陽の動きや影の変化をより正確に理解できます。

📝記録の書き方のコツ

- 観察日・天気・時間をノートに書く

- 影の向きを方位(東西南北)でメモ

- 影の長さを定規で測って数字で記録

- 図やスケッチも添えると理解しやすい

💡記録の工夫例

- 時間ごとの影の長さをグラフ化する

- 朝・昼・夕の影の位置を色ペンで分けて記録

- 写真を撮って「影の動きアルバム」を作る

「観察記録シート例」

| 観察時刻 | 天気 | 影の向き | 影の長さ(cm) | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 8:00 | 晴れ | 西 | 45 | 影が長く濃い |

| 12:00 | 晴れ | 北 | 10 | 影が短い |

| 16:00 | 晴れ | 東 | 50 | 再び長くなる |

自由研究にも最適!影と時間を使ったアイデア3選

影の観察は、自由研究にぴったりなテーマです。

太陽の動きや光の性質を自分で確かめながら、**「理科+体験+まとめ」**の要素をすべて学べます。

🧪おすすめテーマ3選

- 「影時計を作ろう!」

→ 棒と影の方向から、太陽の位置を使った“自然の時計”を作る実験。 - 「季節で変わる影の長さを調べよう!」

→ 夏と冬で影の長さがどう違うかを測定して、太陽の高さを比較。 - 「光の角度と影の形の関係」

→ 懐中電灯を使って、角度による影の形の変化を観察する実験。

💡まとめのコツ

- グラフや写真を使って変化を見やすく整理

- 「自分の考察(なぜそうなるのか)」を一言加える

- 太陽と影の関係図を入れると発表資料の完成度が上がる

📊「自由研究テーマ別のまとめ例」

(棒の影時計・季節別の太陽の角度・懐中電灯による影の形比較をイラスト化)

✅ ポイントまとめ

- 家庭や学校で簡単にできる

- 曇りや照明でも影の性質を確認できる

- 記録を取ると科学的な分析ができる

- 自由研究テーマとして発展しやすい

影の仕組みを理解して学びを深める

影は、光の存在を「見える形」で教えてくれる自然のサインです。

太陽の高さや光の角度、物体の形によって影の大きさや方向が変わるという事実は、

光・影・太陽の関係を科学的に理解するための基本になります。

この章では、「光と影の科学的な気付き」から「生活への応用」までを、

実際の観察や日常例を通してわかりやすく解説します。

光/影/太陽を用いた科学的な“気付き”とは?

太陽の光があるからこそ、影はできます。

つまり、影は「光の進み方」や「光の強さ」を知るための手がかりになります。

実際に影を観察すると、次のような“科学的な気付き”を得ることができます。

🔍気付きのポイント

- 光はまっすぐ進む(直進性)ため、影の形は物体の形を写す。

- 光が強いほど影はくっきりし、弱いほどぼんやりする。

- 太陽の位置が変わると、影の角度・長さも変化する。

たとえば、晴れた日に木の下で休むと、木の影の濃さが太陽の高さによって変わることに気づきます。

このような「影の変化」こそが、光の性質を学ぶ身近な実験になるのです。

📊 「光と影の関係図」

(太陽の光が物体に当たり、直進してできる影を矢印で示す)

影の向き・長さをもとに太陽の動きや方位が分かるしくみ

影の観察を続けると、太陽が東から西へ動くように見えることがわかります。

実際は地球が自転しているため、太陽の見かけの位置が変わるのです。

この原理を利用すれば、影を使って「方位」や「時間」を知ることができます。

☀観察のポイント

- 朝:影は西向きで長い

- 昼:影は北向きで短い

- 夕方:影は東向きで長い

この動きをもとに棒の影を記録すれば、「影時計」や「太陽方位盤」を作ることも可能です。

太陽と影の関係を理解することで、地球の動きを身近に感じることができます。

📊 「影を使った太陽の動きと方位図」

(地面の棒と影の動きを矢印で示し、東西南北を表記)

太陽光が弱い/光源が別の場合の“影”の違いと原因

太陽光が弱い曇りの日や、室内の人工光を使った場合、影の見え方は大きく変わります。

これは光の「性質」や「光源の大きさ」が異なるためです。

💡影の違いと原因

- 太陽光(遠くの点光源):くっきりとした影

- 曇り空(拡散光):影がぼやけて淡くなる

- 室内光(面光源や複数光源):影が重なったり、輪郭が二重になる

たとえば、デスクライトを少し斜めから当てると、影が太くぼやけて見えます。

これは光が一点ではなく広がっているからです。

影の形から光の性質を読み取ることができるのです。

📊 「光源の違いによる影の比較図」

(太陽・雲・ライトを並べ、影の濃さと形の違いを視覚化)

影の活用例:サンドイッチ・日よけ・建築設計での影の応用

影は理科の観察だけでなく、生活やものづくりにも活かされています。

光の角度や影の出方を利用することで、より快適で効率的な環境をつくることができます。

🌿身近な活用例

- 日よけの設計:建物の窓の上に庇(ひさし)を作り、夏の日差しを防ぎ、冬は光を取り込む。

- 公園やベンチの配置:木や屋根の影ができる位置を計算して設置。

- 料理写真やアート:影の角度を利用して立体感や温かみを演出。

- サンドイッチ店の外観:看板の影で時間帯を表現するデザインなども。

建築やデザインの世界では、「影」は快適さと美しさを作る大切な要素とされています。

つまり、光と影の理解は科学だけでなく“暮らしの知恵”でもあるのです。

📊 「日よけ・建築デザインにおける影の活用図」

(太陽光と庇の角度、影の広がりを簡略図で表示)

✅ まとめポイント

- 影は光の進み方と太陽の動きを映す自然の“サイン”

- 影の長さと向きで方位や時間が分かる

- 光源によって影の形が変化する

- 影の性質は建築やデザインなど、生活の中でも応用されている

よくある疑問とその解説:「なぜ影が動くの?」など

影は一日の中で位置や長さが変わります。

朝と夕方は長く、昼ごろは短くなる──。

誰もが一度は「どうして?」と思ったことがあるのではないでしょうか。

実は、影の動きには太陽の高さと地球の自転が深く関係しています。

ここでは、影に関するよくある疑問をひとつずつ分かりやすく解説します。

なぜ影は太陽の【反対側】にできるの?

太陽の光は、まっすぐ進む「直進する光」です。

その光が物体に当たると、光が届かない場所が生まれます。

その部分が“影”になるのです。

光が物体に当たる角度と、影ができる方向は常に正反対になります。

つまり、太陽が東にあるときは影は西へ、太陽が南にあるときは影は北へ伸びます。

💡ポイント整理

- 光はまっすぐ進むため、物体の後ろ側に影ができる。

- 太陽の位置と影の方向は常に反対側。

- 影の方向から太陽のおおよその位置を知ることができる。

📊 「光と影の関係図」

(太陽の光が矢印で物体に当たり、反対側に影ができる様子を図示)

なぜ日中お昼には影が短く、朝夕は長くなるの?

これは、**太陽の高さ(角度)**によって影の長さが変わるためです。

太陽が高くなると光がほぼ真上から当たるので、影は短くなります。

逆に、朝や夕方は太陽が低い位置にあるため、斜めに光が当たり、影は長く伸びるのです。

🕒影の変化の具体例

- 朝8時:影は西向きで長い

- 正午前後:影は北向きで短くなる

- 夕方4時:影は東向きで再び長くなる

影の長さをグラフにすると「U字型」のカーブになります。

この現象からも、太陽の高さが時間とともに変化していることが分かります。

📊 「太陽の高さと影の長さの関係図」

(朝と夕は低い太陽→長い影、昼は高い太陽→短い影を矢印で表現)

室内や人工光源でも同じ影の仕組み?違いは何?

はい、基本の仕組みは同じです。

光が物体に当たり、遮られた部分に光が届かないことで影ができます。

しかし、太陽光と人工光源では「影の見え方」が異なります。

💡違いの原因

- 太陽:とても遠い点光源 → 光がほぼ平行に進むため、影がはっきり

- 室内ライト:近くの面光源 → 光が広がるため、影がぼやけやすい

- 複数の照明:光の方向が複数あるため、影が重なって二重に見える

懐中電灯を壁に向けて物を照らしてみると、光源の距離によって影の形が変化することが確認できます。

これが“光源の大きさと距離”による影の違いです。

📊 「光源の違いによる影の比較図」

(太陽・雲・ライトを並べ、影の濃さと輪郭の違いを比較)

雲や雨の日でも影に関する観察は可能?どう変わる?

曇りや雨の日にも観察は可能ですが、影の見え方は大きく変わります。

その理由は、雲が光を拡散させるためです。

太陽の光が直接届かず、さまざまな方向から弱い光が当たることで、影の境界があいまいになります。

☁影の変化の特徴

- 晴天時:濃く、はっきりとした影

- 薄曇り:淡くぼんやりとした影

- 完全な曇天・雨天:ほとんど影が見えない

ただし、雲の合間から太陽が顔を出す瞬間には、影が急に現れる様子を観察できます。

この変化を記録することで、「光の強さ」と「影の濃さ」の関係を学べます。

📊 「晴天・曇天・室内光の影比較図」

(太陽・雲・ライトのアイコンと影の濃さ・形の違いを並べて表示)

✅ まとめポイント

- 影は光の直進性によって太陽の反対側にできる

- 太陽の高さ(角度)が影の長さを決める

- 光源の種類や強さで影の形や濃さが変化する

- 曇りや雨の日も、光の性質を学ぶチャンスになる

太陽・光・物体の位置関係を体験して“影”の理解を深めよう

太陽の動きと影の関係を観察することで、光の性質を実際に感じ取ることができます。

光はまっすぐ進み、物体を照らすことで影が生まれます。

そして、太陽の高さや角度が変化すると、影の長さや向きも変わるのです。

影を観察することは、単に理科の知識を学ぶだけでなく、自然のリズムや地球の動きを感じ取るきっかけにもなります。

毎日の空を見上げて、太陽と影の位置関係を意識してみると、いつもの風景が少し違って見えるでしょう。

📊 「太陽と影の位置関係まとめ図」

(朝・昼・夕の太陽の高さと、影の方向・長さを1枚にまとめた図)

今日からできる「光と影の観察チャレンジ」

特別な道具がなくても、太陽と影の観察はすぐに始められます。

身の回りのもので光と影の関係を体感してみましょう。

🌞やってみよう!観察チャレンジ

- 棒やペットボトルを地面に立てて影を観察

- 1時間ごとに影の先に印をつけて記録

- 影の長さや向きを比べ、グラフにまとめる

💡ポイント

- 晴れの日を選ぶと観察がしやすい

- 曇りや雨の日も、影の濃さの変化を比べると新しい発見がある

- 観察ノートに「太陽の位置」「影の角度」「時間」を記録しておく

📊 「影の観察記録シート」

(時刻ごとの影の長さ・方向・太陽の高さをまとめた簡易表)

学んだことを活かして次はこんな応用ができる!

光と影の関係を理解すると、身近なさまざまな場面で応用できます。

科学的な視点を日常生活に取り入れることで、新しい発見が広がります。

🏠生活の中での応用例

- 建物やベランダの日よけ設計:太陽の角度を考えて庇(ひさし)を設置すると、夏は日差しを防ぎ冬は光を取り込める。

- 撮影やアート:光の当て方や影の位置を工夫することで、立体感のある写真や絵を作れる。

- 園芸や家庭菜園:植物の成長に必要な“日当たり”を影の位置から判断できる。

📊「日よけ・建築デザインにおける影の活用図」

(太陽の高さと庇の角度で影の長さが変わる様子を簡略化して表示)

理科好き・自由研究向けに“さらに深めるポイント”

光と影の観察は、理科の自由研究としても人気のテーマです。

より深く学ぶには、「変化のしくみ」を数値や図で整理するのがコツです。

🔬自由研究に発展させるアイデア

- 季節ごとに影の長さを比較し、太陽の高さの違いを分析

- 世界地図と照らし合わせて、緯度による影の長さの変化を調べる

- 室内で懐中電灯を使い、光源の角度と影の形の変化を実験する

💡まとめ方の工夫

- グラフ化・写真添付で結果が一目で分かる

- 「予想→観察→結果→考察」の流れを明確にする

- 光の進み方や角度を矢印で示す図を入れると理解が深まる

📊 図表例:「自由研究テーマ別まとめ例」

(棒の影時計・季節別の太陽角度・ライトによる影形状比較を並べた図)

✅ まとめポイント

- 太陽と影の関係は「自然の動き」を学ぶ第一歩

- 影の観察を通して、科学的思考や記録の力が育つ

- 日常の中にある“光と影”を見つけることが、次の学びにつながる

参考リンク|光と影の仕組みをもっと学ぼう

まとめ

影は、光がまっすぐ進み、物体にさえぎられることで生まれる自然の現象です。太陽の高さや位置が変わると、影の向きや長さが変化し、時間や方位、さらには季節の移り変わりまで読み取ることができます。つまり、**影は太陽の動きを映す“地上の時計”**なのです。

実際に観察を行うことで、教科書だけでは得られない発見があります。晴れの日はもちろん、曇りや雨の日の「影の薄さ」も光の性質を学ぶ手がかりになります。家庭や学校で気軽に行える実験を通して、太陽・光・影のつながりを体感すれば、理科の学びがより身近で楽しいものになるでしょう。

次のステップとしては、「日時計づくり」や「季節ごとの影の比較観察」など、自分で考えたテーマに発展させてみるのもおすすめです。